|

|

|

|

|

|

|

| 2012-12-03 第15版:史海钩沉

| 大 | | 中 | | 小 |

|

|

古代刑法:杀人未必偿命 |

|

|

| 作者:□俞江 来源:河南法制报 字数:2729 |

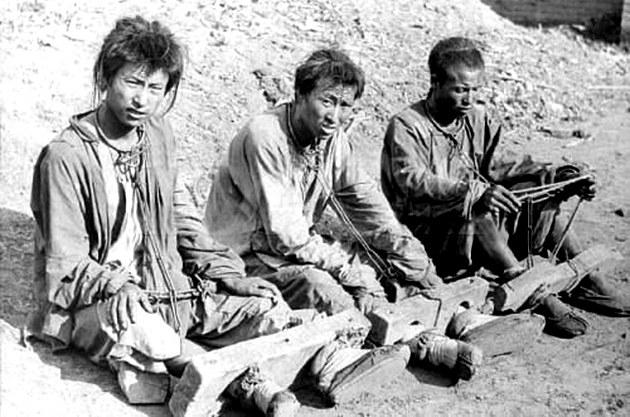

|  | | | 古代的犯人 资料配图 |

|

|

|

|

|

自古以来就有“杀人偿命,欠债还钱”的俗语,孔子也说过“以直报怨”的话,但这些都是大原则,不等于对所有杀人者都处以极刑。古代中国刑法自成体系,早已不是原始而粗糙的面貌,如果误以为古代刑法对杀人罪一律判死刑,那是不小的误解。

这些可以罪不至死

唐律有个条文叫“夜无故入人家”。讲的是如果有人在黑夜中无故闯入民宅,主人即刻将其杀死的无罪。该条还规定,即使主人已经捆缚闯入者,随后再打死他,虽不属于即刻杀死,也仅处“加役流”。这个条文一直延续到清代。其实,它在汉代就有,叫“毋(无)故入人室律”。据出土的居延汉简记载,汉律甚至规定,官吏不准夜晚入室抓捕人,否则,被主人打死的也适用“毋故入人室律”。也就是说,连官吏夜晚闯入民宅抓人,被打死了也活该,这真正是“杀人不偿命”。

一条律文,贯穿汉至清代,长达两千多年,是实实在在的“自古以来”。可见,“杀人偿命”自古以来就不是绝对的。

除此之外,还有哪些杀人“自古以来”是不偿命的呢?至少在唐律中,杀人罪已形成一套完备的类型学说,即所谓的“七杀”,包括:谋杀、劫杀、故杀、斗杀、误杀、戏杀、过失杀。其中,劫杀是指劫囚时杀人;谋杀指有组织有预谋地杀人;斗杀是斗殴中伤人致死;故杀是指临时起杀心而杀死人。谋、劫、故、斗按律均处斩、绞等,基本上是要“偿命”的。不过,从清代实际判决看,还要区别一些情节,比如斗杀而没用兵刃的,名义是绞刑,实际是绞监候,其实是“不偿命”了。

至于误杀、戏杀、过失杀等三种,都罪不至死。误杀,是指杀了不想杀的人。如两人斗殴,误打死了旁观者,唐律规定只处流三千里。又如,群殴时误杀了自己人,只处三年徒刑。戏杀,是指游戏中误杀对方,如两个朋友在一起喝酒,喝高兴了,起身戏耍打闹,不小心打死了对方,是不处死刑的。过失杀,是指未料到自己会致死人命,如有人打猎时瞄准动物放箭,却射死了刚好路过的人;又如搬动重物,不小心落下来砸死了人。这些情节在唐律中表述为“耳目所不及,思虑所不到”,致人死亡的,都不处死刑。

除以上情况外,古代刑法还有不少“杀人不偿命”的规定,如丈夫在通奸现场杀死奸夫的,这种法律是古代伦理观的体现。又比如丈夫打死妻子,主人打死奴婢等,反映了在不平等社会中,人的生命是有尊卑之分的。

以上说的仅是明文规定的“杀人不偿命”,还有一种按古代刑法明明应处死,却在判决时往往免除死罪的,这就是为父报仇的杀人。据《后汉书·申屠蟠传》记载,有女子缑玉为父报仇,杀死了夫家族人,引起社会同情,最终得以“减死论”。直到民国,则有施剑翘为父报仇刺杀孙传芳被特赦,都是著名的例子。

可见,无论是法律,还是古人的一般观念中,“杀人偿命”都不是绝对的。今天,当我们说“自古以来”的时候,往往是希望通过传统来证明一种普遍性,至少想证明民族社会里独特观念的继承性,但古代制度往往比我们想象的复杂,更重要的是,古代社会与现代毕竟还有区别,不能简单套用。

击穿了生命伦理底线

众所周知,自唐至清都有“十恶”之罪,是古人看来极其恶性的十种刑事犯罪。其中,谋反、谋大逆、谋叛、大不敬等四种都是侵犯皇权和国家安全的犯罪。恶逆、不孝、不睦、不义、内乱等五种都是卑者侵犯尊者的犯罪,如恶逆是子孙谋杀父母等,不义是下属谋杀长官等。只有一种犯罪,当事人之间没有特殊身份关系,也没有特殊的政治背景,仅仅因为犯罪手段极其残忍而被纳入“十恶”,且在“十恶”中排名第五,仅在谋反、谋大逆、谋叛和恶逆之后,这就是“不道”。唐律对“不道”的解释是:“杀一家非死罪三人,支解人,造畜蛊毒、厌魅。”

除此之外,唐律还在《贼盗》篇中专设一条罪名,叫“杀一家三命、肢解人”,规定杀一家非死罪三人,及肢解人,皆斩。这是唐律中唯一按照“杀人之状”独立形成罪名的。我们知道,古代死刑分斩、绞两种,斩重而绞轻。对杀一家三人和肢解人,立法者毫不犹豫地用斩,可以想见是多么厌恶这些罪行。可以说,杀一家多命和肢解人,“自古以来”就定性为杀人罪中最严重、最恶劣的。

其实,“杀一家三命”和“肢解人”的情节虽然不同,但作为一个罪名并列,还不能说没有理由,《唐律疏议》解释“不道”的共性是:“安忍残贼”。如果换成今天的话,可以说,这类案件在客观上表现为对人的身体的任意摧残和践踏,主观上则体现了杀人者内心极其残忍和极端漠视生命的价值。下手如此残忍者,下手时何尝想到死者同属人类?!人们一想到屈死幼童的惨况就不禁血脉贲张,正因为这种“安忍残贼”的行为,击穿了人类关于生命伦理的底线。

古代刑法是有死刑的,所以,古代刑法会明确地告诉人们,什么行为可以宽宥,什么行为又因极恶性而必须适用死刑。现在,尽管有很多学者在呼吁废除死刑,但毕竟现行刑法还没有取消死刑,因此,在杀人案中更应该给出较为明确的定性或参考标准,不能给人模棱两可的印象,更不能让人产生误解,以为没有刚性标准而司法机关可以高下其手。否则,刑法的严肃性和公正性无法得到保障。

其实,古代法尽管有很多落后和不符合现代价值观的地方,但它毕竟是数千年的经验结晶,有些古人仅凭经验而无法在理论上说清楚的地方,今天或许还没有失去价值。“不道”罪所包含的刑罚思想,就是对最恶劣的杀人行为加以定性。它提示我们思考两个理论问题:第一,在更加复杂的现代社会中,比杀一家多命和“支解人”更恶劣、更残忍的杀人行为是什么?第二,定性了最为恶性的杀人罪,不等于只对这类最恶劣的杀人罪才适用死刑。还应明确的是,哪些性质的杀人行为是绝对不能容忍,也就是必须要处以死刑的?

相关链接之“七杀”

谋杀是两人或者两人以上,事先有所准备,共同谋划的杀人行为,相当于现代《刑法》中“共同犯罪”。汉代法律中已经出现了“谋杀”的罪名。《北魏律·贼律》开始对谋杀的阶段作了划分,分为预谋、已伤及已杀三种情况,并分别量刑,对于已杀者,全部斩首。

故杀是故意杀人的行为。故杀与谋杀的主要区别,在于谋杀是在产生了杀人意图之后,经过(一般是两人以上)谋划,才着手实施犯罪;而故杀在产生杀人故意之后,立即着手实施杀人行为,或是明知自己的行为可能造成杀人后果,但放任这种结果发生。

劫杀是劫夺囚犯而杀人的行为。汉代法律有“篡囚”的罪名,凡篡死囚者处以弃市。

斗杀是因斗殴而杀人的行为,类似于现代《刑法》中的伤害致死。斗杀与故杀最主要区别,在于斗杀主观上并没有杀人的故意。

误杀是指斗殴时误杀旁人的行为。误杀同斗杀的区别,只在于打击对象的错误。

戏杀是在嬉戏时误杀他人的行为。由于戏杀在主观上并没有杀人及伤人的故意,所以在量刑上相对较轻。

过失杀是在缺乏高度注意或者意想不到的情况下而导致的杀人行为。由于这类行为在主观上并无杀人故意,只是因为发生了意想不到的情况,才导致了杀人结果的发生,因此,历代法律都规定对过失杀人减轻处罚。 |

|

|

|

|

|